オット「5月は、いちかの託児デビューでしたね。ファミサポとキッズライン。ゆりさんの用事があって僕が在宅ワークできない日が2回あり」

ツマ「ファミサポさん、すごくありがたかったけど超ギャン泣きして、結局わたし早退して迎えに行くことになって、ファミサポさん宅の息子くんも戸惑ってて、ちょっといたたまれない気持ちになった苦笑」

オット「キッズラインのシッターさんのときも、受け渡しのときは人見知り発動してギャン泣きしてたけど、そのあとは割といい感じだったみたい」

ツマ「まぁ結局は人と人なので、大丈夫なこともあれば、4時間泣き続けることもあるのさ」

オット「せやな。まぁ今後も必要に応じて外部の力を借りていこう」

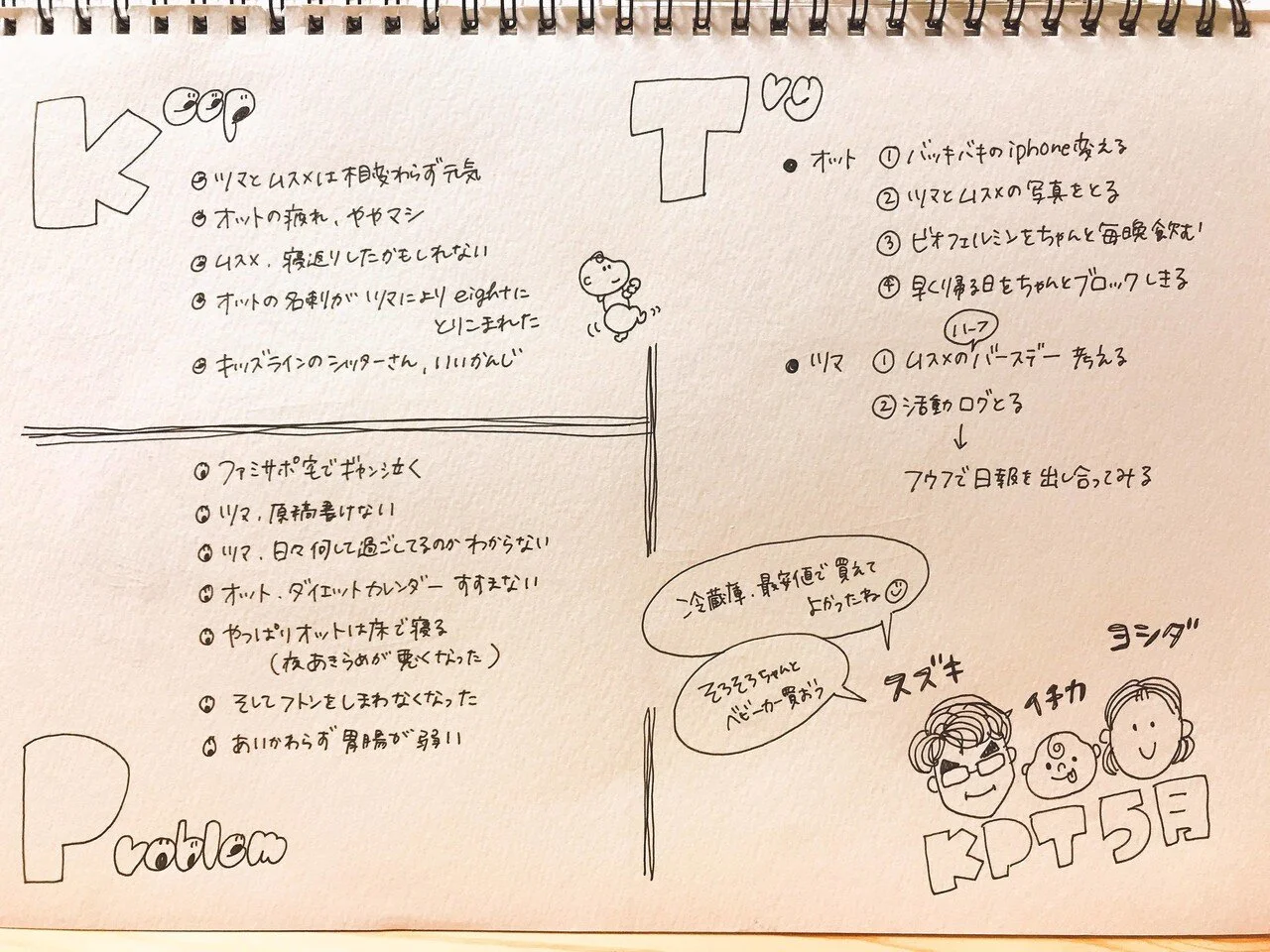

ツマ「さてさて、5月のよかったこと・Keepしたいことはあるかな」

オット「んーとね…読んでる人に心配されるぐらい、毎月『オット疲れてる』とか書いてたけど、5月はちょっとマシになってきた感」

ツマ「よかったじゃん」

オット「忙しいんだけど、チームが立ち上がってきてみんなしっかり者さんだから、苦手な仕事とかまるっとお願いできるようになった。書類とか進行管理とか書類とか進行管理とか…」

ツマ「感謝だねw」

オット「理解ある職場。編集長への合理的配慮」

ツマ「私も大量の名刺をゆーへーのeightに取り込むのやったよ」

オット「もうそれほんとありがとう。うず高く積み上がっていた名刺の山に絶望していたから。今日、そのことを編集部のスタッフに言ったら『最近ゆーへーさんの机から名刺の山なくなったと思ったらそういうことだったんですね』って言われたw理解ある家庭。生活支援受けてる感じ」

ツマ「でも5月は床で寝落ちする頻度増えたね。何回も声かけてるんだけど『うーん…』っつってそのままだよね。私も途中で諦めるw」

オット「先月より退化している…」

ツマ「そして布団をしまわなくなったね」

オット「ひぃ、すみません」

ツマ「あと、ダイエットカレンダーつくったのになかなか○がつかないね」

オット「今日こそやる…このnote書いたらやる…」

ツマ「Amazon Primeで好きなの観ていいってご褒美つけたのにね。強化子として弱いんじゃない?」

オット「睡魔に勝てない、全然勝てない。というかなんかこう、欲が薄いからトークンエコノミー向いてないんだと思う」

ツマ「私はなんかProblemあるかなぁ…大学院の先生に頼まれた本の原稿がほんとに全然進まない…w」

オット「原稿進まないのわかる」

ツマ「ていうか、何も進まないうちに一日が終わる、みたいなのが多すぎて。わたし日々ほんと何して過ごしてんだろw」

オット「何してると言われてもwうーん、なんかとりあえず夫婦で日報でも出し合う?w」

ツマ「日報wじゃあフォーマット決めてくれたらやる」

オット「まぁそもそもいちかを見てもらってるから、手が空くタイミングって一日で限られてると思うけど」

ツマ「まぁ家事とかお散歩は別にいいのよ。困ってないし」

オット「昼間、原稿進められるとしたらまとまってお昼寝してる間だよね。そのチャンス何回ぐらい来るの」

ツマ「一日に2,3回あるんだけど、寝たとしてもその間の時間全部フルに有効活用できるわけじゃないじゃん。いちかが寝たタイミングと、私の原稿やる気スイッチが両方揃うとは限らないじゃん」

オット「1時間2時間あっても実際に書く時間って一部だよね。わかる…w」

ツマ「寝かしつけたあとも、寝たかなーどうかなーって見守るロスタイムがあるのよ。その間はベッドで添い寝した状態でTwitterとかして時間つぶすわけ。で、完全に寝たあとにすぐに執筆が進むかというとそうじゃないし、で、ようやく乗ってきたなというときにまた『ふぇ〜』って目覚めたり、そんな日々よ」

オット「もうあれだ、毎日はさすがにお財布きついけど、週に1回ぐらいキッズライン使う?その間ゆりさんはカフェで原稿書くの。あと俺は、夜いま空いてる日程はブロックして早く帰れるようにする」

ツマ「それはありがたいけど、でもさぁキッズラインで3時間預けたって、さっきも言ったけど3時間進むとは限らないわけじゃん。1時間分も進捗するかどうかわからないみたいな時間に、シッター代をそんなに払って良いのだろうか…」

オット「いやもうあれよ、原稿書きってそんなもん。乗ってこないなーっていう1,2時間も含めて助走期間として必要なわけよ」

ツマ「そんなものかなぁ」

オット「そんなもんだ。…と、自分の筆が重いことの正当化をしてみる」

ツマ「今月はゆーへーも原稿溜まらないといいね」

オット「最近スタッフからのリマインドの頻度が上がって容赦ない感じでお尻叩かれているからちょっと早くなってきている…気がする」