12月。臨月を迎え、いよいよいつ産まれてもおかしくないという時期に入ってきた。

赤子の体重も3,000g近くなり、経過は順調のようで、検診に行って先生にこんなことを言われたとか、髪の毛がふさふさだとか、指をよく舐めてるとかそういった断片情報をツマからのLINEで受け取りながら仕事をする。

ツマのお腹は、この1,2週間は見た目で受け取る印象的にはあまり大きさが変わっていないように見えるが、よくお腹が張るとか、寝る時には腰のこの辺が痛くなるだとかいう話を聞くにつれ、僕が両親学級でヘラヘラと疑似体験したぐらいじゃわからないような、地味ーで持続的な負担がツマの身体にはかかっているんだろうなと思う。

それはさておき、師走なのかなんなのか、仕事の方がめっぽう忙しくって。

予定日の週は極力何も予定を入れないようにして、予定入れる際も「空いてるから仮で入れるけど、陣痛起こったらリスケってことでよろしくね」と相手に伝えたり、忘年会の類は「欠席カウントにしておいて、当日何もなかったら行く」というような感じでバッファを持たせておいている。

その前の週までは、遠方出張とかイベント登壇とか、営業先との割りと大事な回とか、なかなかこう急に代打というわけにはいかない予定が目白押しなのだが、予定日の週に期待した通りに産まれるという保証はどこにもないわけで…夫婦揃ってお腹に向かって「君の誕生日は22日だよー」なんて語りかけたりしている笑

話は変わるが、先日、医師の先生と仕事のミーティングをしているときに、「実家出産の場合のオットの所在のなさ」について話題になった。その先生も実家出産で、僕よりも遠方ながら週に一回は顔を出していたということだが、たまに顔を出しても実は大してオットにはやることがないのだ。特に産休中は。

ましてやツマの実家なので、微妙に気を遣う(笑)夜遅くに到着して、ご飯やお風呂までお世話になって、でも別にやることもないし…と、なかなか恐縮してしまうのだ。

仕事でもなんでもそうだが、やはり一定の時間、ある程度の反復継続性のある作業を積み重ねてみないとなかなか一単位時間あたりの仕事の生産性というのは上がりにくいもので、どうしてもオットの戦力値というのは低く留まりがちだ。しかも、ツマの側には、ツマの母上という、「すでに経験した人」がいるわけで。

でも、やることが少ない、役に立たないからといって顔を出す頻度を下げればますます子育てへの関与度・戦力値は下がっていく一方だし、コミットメントしていないことへの負い目はより大きくなる…

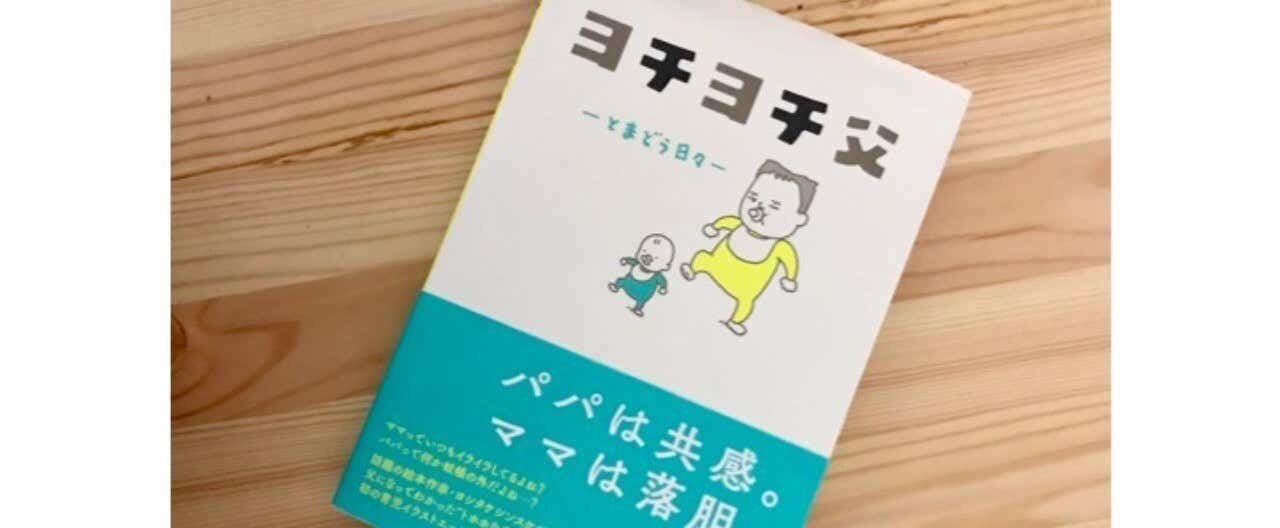

こういう、オットの側の悩みというのは、なかなかメディアには出てこないし、基本的にはやり玉に上げられdisられる側だから、自分たちからも声を上げにくい…そんな話を先生とした。

ところで、他人との付き合いであれば、こういう問題はほとんど発生しない。

友人関係であっても、お互い付き合い続けるのが負担だなとか、かけた時間に見合わないなと思えば自然と付き合いは遠のいていくし、サークルとかボランティア活動とかだって、「まぁお互い無理のない範囲で楽しくやろうや」というゆるさでもって運営されることが多いから、他が忙しい、かつ優先順位が低いなと思った人は顔を出さなくなるし、残っている側も無理に追ったりはしない。

仕事の場合だとそうはいかない場合もあるが、それでもリソースには限りがあるし、費用対効果の概念もあるわけだから、アウトプットを出すのにあまりにも時間がかかりそうな相手とのプロジェクトは、そもそも立ち上がらなかったり、いつの間にか立ち消えになったりするのが常だろう。

だけど、子育てはそうはいかない。「しんどいから」「忙しいから」で投げ出してしまえば生きていけない存在がすぐそこにいるのだから。

結婚とか家族とか家庭とか、好き嫌いや損得だけで簡単にフェードアウトできない縛りを設けることは、実は思った以上に重要なのかもしれない。

絆-きずなは、'ほだし'とも読む。歓びや幸せは、面倒臭さの裏側にあるのだろう。

眠気まなこをこすり、早く切り上げようと思いつつ残ってしまった仕事を抱えながら、今週もツマの実家に顔を出している。