Youtubeの音楽自動再生で新宝島にたどり着く確率は異常。

3連休初日ですが、家の掃除をして、整体行って、あとはご飯たべる以外はほぼ寝てました。アホほど寝た。なんてことだ。

中村佳穂さんというアーティストのことを知った。

声がとても好き。

今日の、まる。

Your Custom Text Here

Youtubeの音楽自動再生で新宝島にたどり着く確率は異常。

3連休初日ですが、家の掃除をして、整体行って、あとはご飯たべる以外はほぼ寝てました。アホほど寝た。なんてことだ。

中村佳穂さんというアーティストのことを知った。

声がとても好き。

今日の、まる。

終日、事業部の総会。

普段は西日本を飛び回ってる新卒1年目の好青年と久しぶりに会って話したのだけど、い〜い表情してたなぁ。

すごく今の自分の感覚に素直になってて、これまで野心で自分でドライブしてきたけど、そうじゃないんじゃないかという感覚が生まれ、時間の使い方とか人との関わり方とか変わってきていて、「でも、じゃあ次は何を働く原動力にしていくのか、まだわかんないんすよねー悩んでるんすよねー」って、答えがまだ出てないこと含めて素直に開示できてて、いいねえいいねえ順調だねえっておじさん嬉しくなってた。勝手に。

「答えが出ていない」ということに素直であれる、というのはいいこと。

お昼に中本デビューした。北極ではなく、5辛の蒙古タンメン。割といけるやん。

今日の、まる。

今日も寒いね。

観測範囲だけでも知人友人がだいたい同じタイミングで続々と寝込んだりしており、本当に冬季うつというのは甘く見てはいけないのである。

人類も冬眠を実装してはいかがか。

「会いに行けるメンヘラ」をやってる私の方ですが、年末年始ぼへーっと休めたのが良かったのか、最近割と元気アルよ。

日中は商談やら打ち合わせやらであっという間に過ぎていって、まぁ働いているわけなんですけど、あれです、執筆も編集も担当原稿が溜まっていて優しくリマインドしてくださる各位ごめんなさいサボってるわけじゃないんです今週末三連休で予定何も入ってないし進まないわけないんですがんばります。

今日の、まる。

風が強くてえらい寒かった。

今日もまぁ、朝起きて、保育園にムスメ連れてって、会社行って働いて、夜は理事会行って、美味しいご飯いただいて、帰って寝る、みたいな、平和、日常。

バブルの絶頂期に学生だった方が、当時見たバブリーな大人たちと、いま時代は変わったけど同じようなムーブをしている人たちは、すごく顔つきが似てるねって話をしてて、なるほどなーみたいな。

顔つきとか話し方とかって、一人一人の個別性はありつつも、社会的・後天的に形成される部分大きいよなやっぱり。

今日の、まる。

1月は営業日少なくてドッタンバッタンだけどまぁみんなの楽しみながらどうにか乗り切っていきましょう、まる。って感じのあれよ。

ライターなり編集者なり、コンテンツをつくる人たち、個々人は一生懸命作って出して、をしていても、それが全体として、どう位置づけられているのか、あるいは、色んなコンテンツがあるなかで、自分の制作に伴う諸スキルー企画、インタビュー、構成、執筆、編集etc.が職業人として、あるいは所属するメディアや事業のお仕事を遂行する上で、どの程度の水準にいるのか、一人でやってるとなかなか客観的に評価する機会や視点って持ちにくいので、目標設定と評価のサイクルをうまく回していけるようにしたい。人数もだいぶ増えてきたのでね。

夕方に通院。経過は順調ですねって感じで、先生とよもやま雑談をして帰る。

うーん、色々と個人作業溜まってるしムスメ寝かしつけたらちょっとがんばろうと思ってたんだけど、添い寝してる間に一緒に朝まですやすやすぴー。

今日の、まる。

七草粥を食べて出勤。今日が一応仕事始め。

初日はあっという間に終わった。

年度末の3ヶ月、どれも気を抜かずに走らないとなんだけど、気持ちとしてはそこそこ落ち着いており、まぁなんとかなるだろう、という感じ。

目先のあれこれをダダダッと進めながら、合間に少し、先々の話を交わす。

花開く瞬間とか場所、あるいは開花までの時間というのは人それぞれで、というか何を開花と捉えるかも人それぞれであるのだけど、色んな雑音に惑わされず、その人がその人らしい歩き方を、と願う。自分も含めて。

自分がどこに向かってどういう役割を担うのか。謙虚でありつつ、自覚を持つということは、なかなかに難しいことだけど。信じてくれる人もいるので。うん。という感じ。

今日の、まる。

お昼前に神戸の実家を出て帰路につく。ようやく自宅。そして明日から仕事。

新幹線前の新大阪にて、エルゴで眠るムスメを抱えながらそばをすする。条件反射的にメニュー表にあるハイボールを注文するあたりある中片足突っ込んでる。いや、そんな毎日酒ばっか飲んでるわけじゃないんですよ。概念としてのハイボール的な。パブロフの犬的な。

駅構内にある551の蓬莱に並ぶ、豚まんを求める人たちを横目に新幹線に乗り込む。降りた駅は新横浜で、こっちは崎陽軒のシュウマイである。

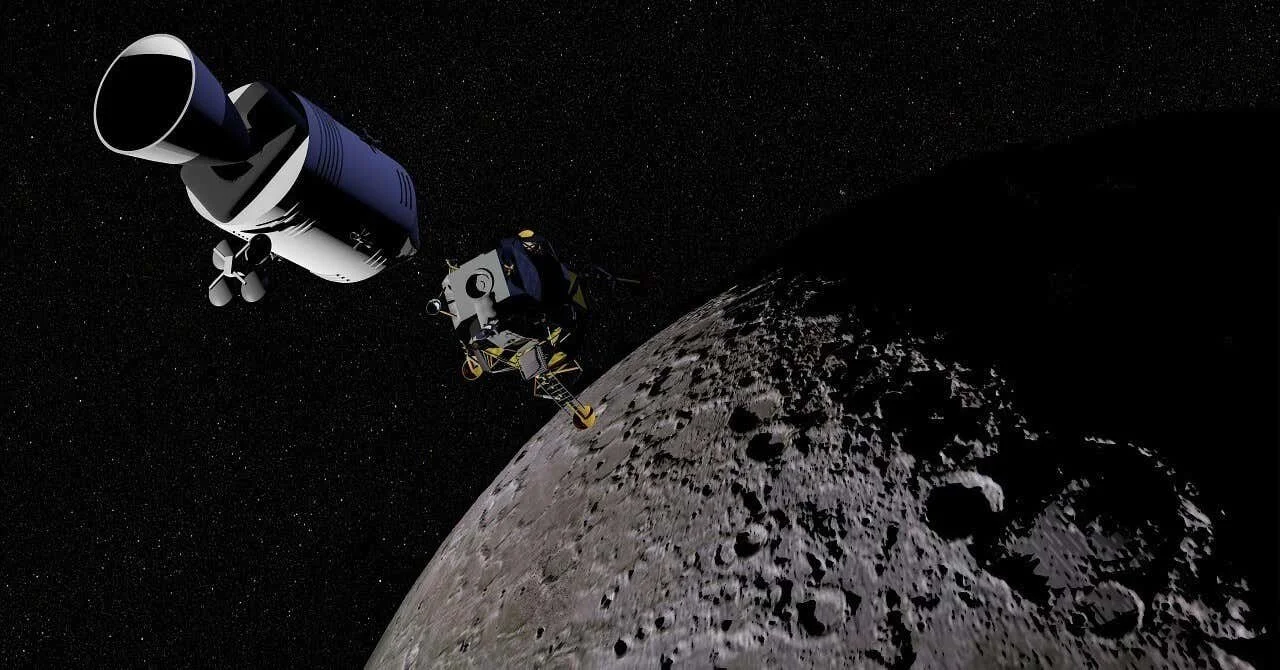

月に行く人のお年玉ツイートが話題になっていた。乗っかる人、揶揄する人、色々いるけれど、本件に限らず遠巻きにかの起業家・ビリオネアを眺めている限りの印象では、彼は本当にピュアに、本気で、裏表なく、世界平和を目指してやってるんだろうなぁと思う。

野心も欲も隠さずあそこまで真っ直ぐだとむしろ見ていて清々しさすら感じるので、彼のような人は、あのまま突っ走っていってほしいなと思う。

…と同時に、平成も終わるところで、彼のような人が「時の人」となり、彼のような生き方がアイコンとして、憧れの対象となるということに対しては、時計が逆回転しているのか、はたまた一周して戻ってきたのか、なんだかクラクラする感覚を覚える。

より早く、より強く、そしてより高く、という上昇運動。

月に行こうっていうのは、僕らが生まれてくるずっとずっと前にアポロ11号が達成して見せてくれた夢じゃなかったのか。

地下を巡る情報に振り回されるのは

ビジョンが曖昧なんデショウ

頭ん中バグっちゃってさあ

ラヴ・E・メール・フロム・ビーナスが携帯電話に届くよりも、チャットツールが僕らの生活を覆い尽くす方が早かったな。

今日の、まる。

ムスメの顔を見せに、一家で神戸の実家。年末からはじまっての双方ご家族ご親族イベントはこれで一段落。そして長い連休ももうすぐ終わりである。ふう。

新幹線のお供はハイボールロング缶。こうやっておじさんの階段を着実に登っていく。

二村ヒトシ、千葉雅也、柴田英里『欲望会議: 「超」ポリコレ宣言』を車内で読み終える。ジェンダー・フェミニズムの領域で語られてきたことや問題は、障害福祉の領域でも相似形で見られるところが多々あると感じる。時間をとって書き残したい。

新幹線を降りて、ランチを食べてから実家へ。

「わしは95歳やから、あんたの95倍じゃの」と、ひ孫にニコニコしながら話しかける祖父。昨年、父・母は還暦を迎えたが祖父母ときたらもうそんな年齢である。

子はかすがいというのは本当で、孫・ひ孫という時代の最先端をめがけて、双方のイエの父・母、祖父母、その他親類の糸がまたスーッと結び直される感覚がする。それと共に僕の時間のものさしも引き直される。

ムスメが今の自分の年齢になったとき、という30年後への想像力

ムスメが今の父母の年齢になったとき、という60年後への想像力

ムスメが今の祖父母の年齢になったとき、という90年、100年後への想像力

そういう未来に向けた社会や生活への想像と責任というのはもちろんなのだが、同時に反対側への意識が伸びていく感覚。

後ろの100年、つまり祖父母に関しては、二人とも年齢相応に認知症状は進んでいる。物理的距離もあり、まぁそれは都合のいい言い訳なのだが、僕自身は祖父母に対して結局大したことはできずに母が介護を担っている。

それでいいというわけではないが、自分にとってより現実のものとして訪れてくるのは、今から30年後、父と母がそれぐらいの年齢になったとき。親の介護というものをどう考えて、自分で、または社会資源を使ってどのようにやっていくのか。誰しも進んでいく老いというものに対して、本人の意思や願いというものをどう感じ取り受け取り尊重するか。

終まで我が家で過ごしたいと言えばそれで良いと思うし、どこかに移るとなれば、その行き先はどのように選ぶのか。銀木犀のような場所はいまの日本にどれだけあるだろうか。

今日の、まる。

一応世間的には今日から仕事始めなのだが、今日を休めばすぐ土日が来るので、今日も休みにして大型連休、という人も少なくないだろう。我が家もそんな感じ。いつもより緩慢なペースでメール・Slackに通知が届く。今日働いている人は、それはそれで静かなオフィスで集中しやすいかもしれない。

年末から正月にかけて、さすがに移動、移動で疲れたので、親子そろってほとんど寝て過ごす。たまに読書。

こないだお誕生日にいただいたおやさいクレヨンで新年一作目を描く我が家の画伯(1歳)

佐藤ねじさんの会社「ブルーパドル」が、全社員をフリーランスにしてギルド化しますという記事を読んで、同僚とチャットでやり取り。正社員ってなんだろうねって。

正社員=無期雇用というのは、基本的にはずっと働いてもらう前提で、会社としても面倒見るよという契約を結ぶわけで、被雇用者としては安心なわけだが、その分、会社としても彼らがより活躍すること価値を生み出し、面倒見る分のリターンを期待するわけで、それが他の契約形態との違いとして、福利厚生(各種保険、年金、賞与、家賃補助や慶弔見舞etc.)だったり、育成リソースの投下比重の高さだったりというものがあるわけだよな。

で、その辺の生活やお金のことは自分でなんとかする/できるって人は、育成対象にはならないけど成果で返すよっていう、傭兵的な業務委託の方が良いよね、というのが、まぁ一般的な整理なのだけど、実はこの間に、本当に「雇用形態」で区切る必要あるか?っていう待遇格差がなんとなしに付随してる気がしている。

具体的に言うと、「育成・マネジメント」と「情報アクセス」に関しては、雇用形態の違いを切り分ける根拠とする必然性が弱いように思う。

たとえば、ライターとかイラストレーターとか、研究者とか、業務委託で会社から仕事を依頼するフリーランスの人がいたとして、100人に1件ずつで100件依頼するよりは、長く安定的に付き合ってくれて、納品してくれて、会社の温度感も一定わかってくれてて、という10人に10件ずつ100案件やってもらった方がよほどコミュニケーション的にはお互い楽になるわけで。そうなると、業務委託であっても、ちゃんと育成・マネジメントリソースを割いた方がいいわけじゃん。

あとは社内の情報へのアクセスなんだけど、NDAや技術的・物理的なセキュリティ対策すれば、そんなに格差設けるべき情報って多くないのではと思ったり。経営の機微に関わるものはさすがにアレだけど、そういった情報はもともと、正社員であっても一定役職以上の人のみに閲覧制限かけていたりするので、たとえば会社全体のビジョンや経営方針とか、社内報とか事業部の各種会議の様子とか、つまり、社員の役職なしスタッフにひとしく共有される大半の情報は、業務委託スタッフに聞かれても別に問題ないものが多いのではなかろうか。

正社員という形態で迎え入れた方が、「会社」という共同体に対して高いコミットメントが得られやすく統制も取りやすいというのもあって、一定規模以上になるとギルド運営より社員を多く抱えた方がやりやすい、という差はあると思う。今の所ギルド運営を掲げたり実践している会社は、規模としては小規模で企画・制作系が多い印象。

ただ、社員の方がコミットメントが高くなりやすいというのも、一度雇ったら基本的には継続的に働いてもらう分、社員採用は業務委託の発注判断より慎重・多角的に選考コストをかけるわけで、さらにその過程で面談やら内定承諾やら入社式やらのイニシエーションを経てコミットメントが高まっていくという「仕掛け」によるものも大きいと思うので(あとは上記の福利厚生等の待遇の違いの面)、業務委託だからコミットメント形成ができないってことでもないと思うなぁ。

今日の、まる。

八王子、ツマの実家で目覚め、みんなでお雑煮とおせちを食べる。暴飲暴食の年末シーズンを超え、ちょっと胃を休めたかったのと、さすがにちょっと30を過ぎて身体のゆるみが気になりはじめたので、お餅は一個。腹八分目が2019年のモットー(そのうち忘れそう)。

着替えと荷造りをして、再び病院にお見舞いに行って、午前中はツマの親戚のみなさんへの挨拶まわりに同行する。大人たちはぽち袋に入れたお年玉を用意していて、お互いの子どもたちに渡していく。

1歳になったムスメ、はじめてのお年玉を受け取るの巻。

お年玉交換の儀というのは、もらう子どもの嬉しさもそうだが、あげる側の大人たちの、ちょっとした楽しみでもあるだろうなぁ、とその様子を眺めながら思った。下手すると年に一回の正月ぐらいしか会わない距離感の甥っ子・姪っ子、孫やひ孫というのは、会うとなんだかんだかわいいもので、大人にとってのちょっとしたコミュニケーションチャネルなのかもしれない。

毎年繰り返し流れていると思うが、道中もTwitterでお年玉という慣習・風習がナンセンスだというような声を見かけてもいて、半分言いたいことはわかる。大人同士で結局お金が行っては戻りしてるだけだったり、とはいえそこに人数・年齢ギャップによる金額負担の不均衡があったり、自分が子どもがいない立場でまわりの親戚に子どもいっぱいだと、毎年お金が出ていくばかりだったり、まぁ色々アンバランスなところはあるよね。あとはなんだ、お年玉をあげる・もらうだと子どもにお金のリテラシーが育たないからもっとこうした方がいいとか、そういう意見も見かけたっけか。

昔ながらの慣習・風習というのは、その背後に一定の理屈はあると思うのだけど、時代が進むにつれて、慣習のTo Do面だけが無疑問に継承されたり、生活習慣や社会環境の変化から、それを行うことの不合理さや非効率さの方が目立ってきたりと、そういうことは当然起こる。

インターネットではだいたいそういうものに対して「不合理じゃね?」「非効率じゃね?」の一言でバッサリ切る言説がウケたりするのだけど、0か100かジャッジするのはいかがなものかなぁ、と正直思う。その慣習が人間社会においてよく機能してきた面、今も一定機能する局面、ちょっとナンセンスだねとなってくる状況、それらを見極めてうまく付き合っていくという態度の方がしなやかではないか。

次の世代は次の世代で自分たちなりにアレンジしたりハックしたり捨てたりしながら、でもその慣習が大事な楽しみとなっている個人や他世代とかかわるときは、いい塩梅で合わせたり合わせなかったりして、そうやってゆるり併存していけばいいのでは、と思う。

お金との付き合い方を我が子にどう学んでいってもらうのかとか、我が家のルールとしてどうするのかとかは、確かに考えなければいけないテーマではある。僕の場合は自分が親元で育つ過程でそこのところがスポーンと抜けていたので、上京してから今に至るまで、お金との付き合い方で迂闊な面は多々あり、我が子に関してはもう少しちゃんとしないとなーと考えている。

ひとまず、ムスメがもう少し大きくなるまでは、お年玉をはじめ、「彼女に向けて」渡されたお金は、しっかりムスメの口座に貯めておこう。

肝心の口座をまだつくってないのだけど。

今日の、まる。

朝食を食べ、みんなで掃除・片付けをしてから9時過ぎに山小屋を出て、ツマのお父さんの車に乗って東京へ。

道チャイルドシートに乗ったムスメは、機嫌が悪くなって泣いたり、かと思えば泣きつかれて寝たりしていたが、だんだんと熱は下がってきたようで、一安心。

「1歳からのかっぱえびせん」という、幼児が食べられるタイプ(成分が違うのだろう)のかっぱえびせんをツマが開け、ムスメに渡したならばこれが大ハマリ。もっとくれーもっとくれーとばかりに貪り食っていた。今日は君のかっぱえびせん記念日。

うたた寝と目覚めを何度か繰り返しながら後部座席で過ごす。何か読むかなと思ってiPhoneでKindleを開いたら、昨年なにかの拍子にポチっていた漫画のうち、まだ読んでいないものがあったのに気づいたので、それを読む。

はるな檸檬『ダルちゃん』(全2巻)。普通のOLに"擬態"していたダルちゃんこと丸山成美の物語。

擬態して、周囲に求められる振る舞いをしていれば大丈夫なはずだった。会社の男。詩を教えてくれたサトウさん。経理のヒロセくん。そしてダルちゃん。

言葉は とめどなく溢れる

書いて、書いて、詩を書いて。恋をして。そしてやっぱり詩を書いて。

だけどね 私 書くことに決めたの私は 私のために 書くことに決めたの

読み終わったあとに目に浮かんだ涙は、幸いにして隣のツマもムスメも眠っていたのできっと僕だけが知っている。

なぜだか去年の秋のことを思い出した。もう冬のはじまりだったかもしれない。

「生きるのって難しいですね」

「そうだね。まぁでも、器用だったら悠平くんじゃないよね、きっと」

いよいよもって会社を辞めようという話をして、それでも色んなお話をしてもらって、やっぱりもう少しここに残ってがんばりたいなという気持ちが再び育ってきたころに、それでもどうして、やっぱりどうして、うまく表現できなくて気持ちが決壊して、三十路にもなって、本郷さんの前でさめざめと泣いた日のこと。

それが擬態なのかなんなのか、なにが本当でなにが誤魔化しなのかはわからないけれど、どうにか人の世の中で、人間として接地点を見つけたいと思って30年と、1年。

言葉が、詩がとめどなく溢れてくるなんて状態には、今の僕はまだなっていないのだけれど、書くことがどうあれ、続いている、続けられる、続けたいと思っているうちは、もう少しこの危ういバランスのなかで、家族がいて、会社があって、働いて、そして書いて…そういうことを続けていこうと思う。

東京に戻ってきて、そのまま病院へお見舞いに。

待ち合いスペースで待っている間、そこにやってきたおばあさんと、車椅子を押す看護スタッフの話を聞いていた。

「この季節は鮮やかな色の花が多いですね」

「元気だった頃は、ガーデニングしたり、花の絵を描いたり、色々やってたのよ」

「お家に戻ったら楽しみなことがいっぱいですね」

外の植え込みでまばらに咲いていたのは(たぶん)ツバキの花。二人の会話に横で聞きながら外を眺めていると、ほどなくしておばあちゃんがやってきて、新年のご挨拶。80以上も年の離れたムスメと、二人でニコニコしながら手を触れ合ったり、「ちょーだい」「どうぞ」を繰り返す。僕らも一緒に、ニコニコ笑う。

帰り道に神社で初詣。1年の無事を祈る。茅の輪くぐりもしたので、きっと穢れもとれたんじゃないかな。

今日の、まる。

年越しは2年ぶりに長野の白馬村の山小屋にて。ツマの実家家族を含む、ツマの出身高校のOBOGたちが長年に渡って山小屋を運営しており、年末はそこに老若男女ちびっ子みんな集まってスキーをしたり宴会をしたり新年を祝ったりするのが恒例行事となっている(一昨年のことは以下の記事に)。

昨年末はムスメが生まれたので我が家はお休み。季節は巡り、ムスメは1歳の誕生日を迎え、大病もなくスクスクと育ったので今年は子連れでの参加。ツマは小屋番として早めに仕事を収めて一足先に長野入り、僕はその間27日からムスメと留守番をして、30日の昼に合流。

我ながら完璧だと思いながら荷物をまとめて向かったのだが、着いてみたら認識の齟齬があって3つ4つ指示されたものがカバンに入っておらず、ツマに2,3度呆れられたり怒られたりするなどした。

大晦日から元旦にかけてムスメの熱が急激に上がり、新年の朝に山の診療所で見てもらうことに。幸いにしてインフルエンザではなく、ただの風邪でしょうということで、今日は終日、ムスメと添い寝しては、起きたときに水分補給やら食事やらをさせるというのを繰り返しつつ、合間合間に本を読んだり文章を書くなどして過ごした。

みんなに混じって酒を飲みつつも、グイグイ話に入っていくわけでもなく、角っこの席でゆらゆらと過ごしながら、時たま席を外れてムスメと添い寝したり、ちょくちょくスマホやPCを開いてこういう書き物だの読み物だのしたり、寝転がって本を読んだり、ほどよく混ぜてもらいつつも、ほどよく好き勝手させてもらえる空間で、気楽にのんびりと過ごした。

トレンドとスタイルと世代と時代とつまりそういった先行者利益が大きい領域で日々たくさんのコンテンツと言説が生まれては流れていくけれど、そうしたものは横目で見て認識しつつも、仮にそういう小波さざ波がなくたって自分は今日も続けるだろうという営為を、見失わずに続けていかなきゃならない。

今年から毎日手帳に「まる」を描くことにした。

やはり今年は、昨年の体調不良など色々と思うところあり、だいぶ意識的に暮らし方働き方を変えていかねばなという思いは強く、山小屋でのんびりしつつも、来し方行く末のことを考えるなどした。

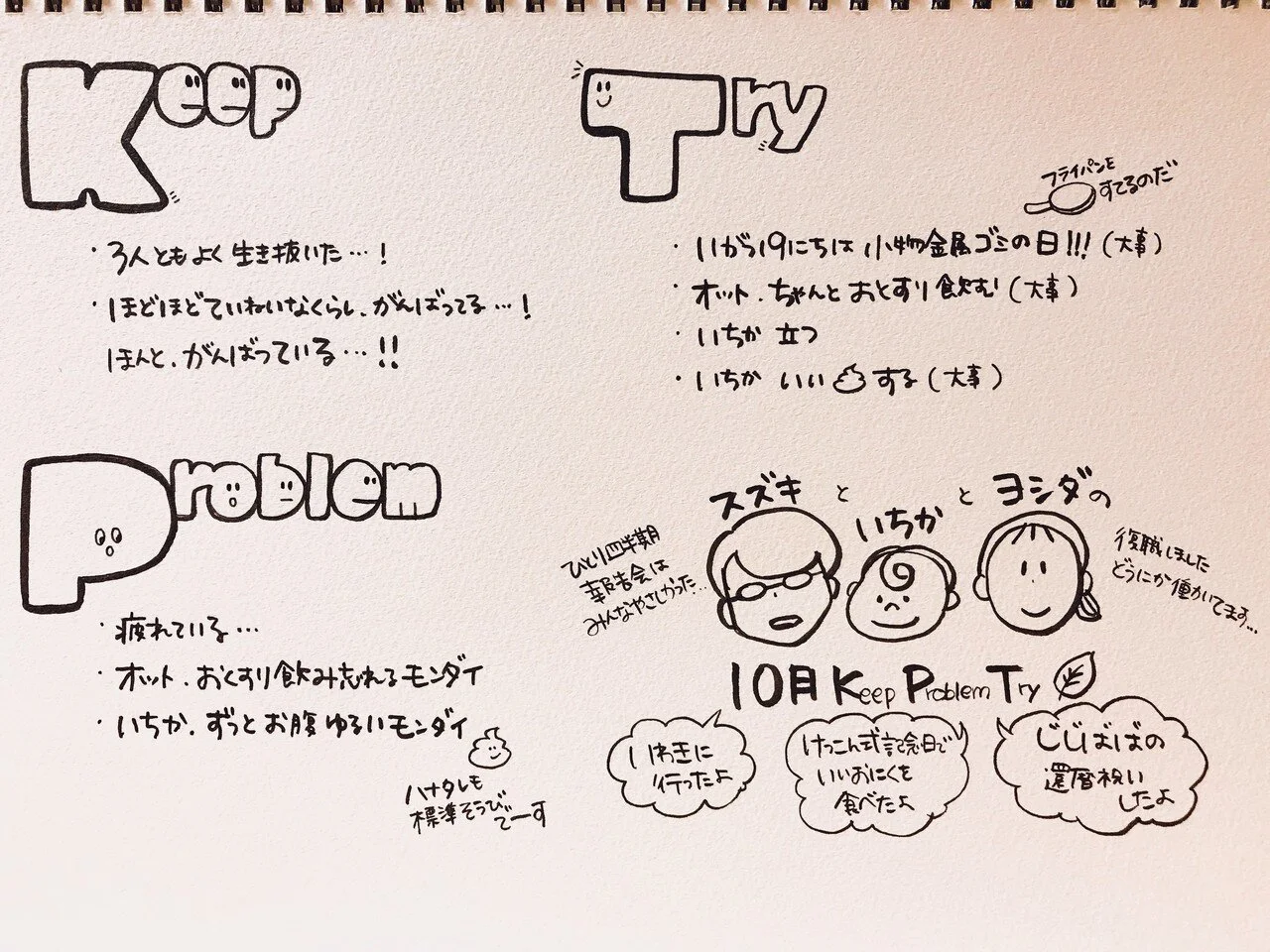

KPT形式で一ヶ月を振り返る、スズキとヨシダの家族会議。

年の瀬ということで、今回は1年間の振り返り編をどどん。

オット「いや〜、今年ももうすぐ終わりということで、ね」

ツマ「なんか酔っぱらいのテンションになってるけど大丈夫?笑」

オット「大丈夫、飲んでない飲んでない。今回はあれです、2018年全体を振り返ってのKPTです」

ツマ「まじか、急にスコープがでかくなった。まぁとりあえずやってみますか。最初はKeep。うーん、1年全体を通して良かったこと、続けたいことかぁ…」

オット「…よく食べ、よく眠る?」

ツマ「それは、主にムスメが順調に達成してますね笑」

オット「毎日バクバク食ってる」

ツマ「そういえばこのKPTいつからやってるっけ?」

オット「今年の2月からやってるね」

ツマ「途中ちょっと雑になった時期もあるけど、このKPTが続いてるのはすごいね。毎月一回夫婦で対話の時間を取れてるってことだからね」

オット「なんだかんだ続いたね。すばら」

ツマ「あと、ゆーへー、なんだかんだでいちかの世話タスクは一通り出来るようになったよね。それはすごいことだよ」

オット「ヤッタネ!ゆりさんはなんかないの、そういう個人Keepトピック」

ツマ「いやそれは今みたいにゆーへーが私に言ってよw」

オット「ああ、そういうやつか。えーとえーと、ゆりさんはね、いつも元気でポジティブですごい」

ツマ「それはあれか、『いーつも元気なワンワンでーす!』的な」

オット「そう、すごいことですよ。オットはネガティブ妖怪人間なのに」

ツマ「いーつも元気なゆりさーんでーす!」

オット「あと、誕生日とか記念日とか還暦祝いとか米寿祝いとか、そういうお祝いごとや季節の行事をちゃんと大事にしてこれてよかったなーと思うよ」

ツマ「たしかにね」

オット「まぁそんなこんなで、父1年、母1年それぞれなりによくがんばったのではないでしょうか」

ツマ「お互いがんばりました。次は、Problem」

オット「…部屋が汚い」

ツマ「それ私も言おうと思ってた!」

オット「なんでなんだろうねぇ…」

ツマ「モノが多いんだよやっぱり」

オット「あとあれ、いちかが生まれる前から担当タスクとして宣言してた、口座開設が未だにできてない…」

ツマ「それな。毎月言ってるやつな。ライフプランニング系ぜんぜん進まないね」

オット「行き当たりばったりの人生。お金も貯まらないし、だいだい調子悪いし、飲んだ帰りは寝過ごしてなかなか家にたどりつけないし…」

ツマ「来年はがんばりましょう、30歳と1歳さん。私は一向に博士課程が進まないのをなんとかしたい…」

オット「あとなんかあったっけ」

ツマ「そうねー…私がよく怒る?笑」

オット「ほんで俺凹むやつだ。いやでもこの一年でだいぶ生活スキル獲得進んだと思わん?」

ツマ「思う思う!だいぶできること増えたよ!」

オット「それでもゆりさんがプリプリしちゃうってことはスキル獲得と問題解決のスピードが足りないってことなんだけど、たぶんこれマックススピードよ」

ツマ「そうか…」

オット「じゃあ最後Try。僕はとにかくちゃんと貯金をする…」

ツマ「貯金っていうか家計の予実管理な。毎月末わたしに見込み提出する?笑」

オット「何にお金が消えているんだ…酒か」

ツマ「酒とか、寝過ごしたあとのタクシー代とかな」

オット「あとは、出版企画が動き出したのでがんばるのと、とにかくね、健康ですよ健康。食事・運動・睡眠…人間をちゃんとやる…」

ツマ「そこはがんばってくれ。私は、博士課程、来年中に終わるのは無理そうだけど、論文書いたり単位取ったり、卒業できる見通しを持てるぐらいにはちゃんと進める…これはTryっていうかMUSTだわ笑」

オット「楽しいことでいうと、3人でもっと色んなところに出かけたいね。今年も神戸とかいわきとか大玉村とかちょっと遠出したけど大丈夫だったし、いちかに色んなものを見せてあげたいなぁ。それからなんだろ、佐藤ねじさん一家みたいな感じで、なんらか表現活動的なやつを、いちかと一緒にやれると楽しそう」

ツマ「KPTの挿絵をいちか画伯に描いてもらおうかw」

オット「それいいねw」

KPT形式で一ヶ月を振り返る、スズキとヨシダの家族会議。

最近、会う人によく「『ツマと、』読んでうちでも家族会議やりました」とか言ってもらうんですけど、当の本人たちはなんかこの秋余裕がなさすぎてしばらく開催サボってました。

本日久しぶりの開催。

実施したんだけどnote書けずに力尽きた10月分は画像だけひょいっとな。

ほんで、今日やった11月分がこちら

オット「はい、というわけで久しぶりのKPT開催です」

ツマ「ほんとひさしぶりだね。こないだ『そういえば最近KPTやってないですね』って会社で言われたよw」

オット「それは俺もあった」

ツマ「もうね、なんか日々サバイブって感じだったからね」

オット「なんかどうやってたか若干忘れつつあるけど、とりあえず良かったこと、Keepしたいこと。あれだ、俺お薬ほぼ毎日飲めてる」

ツマ「すごいじゃん。机にテープで貼って環境調整したかいがあったね」

オット「そう。めっちゃ効いたそれ。環境調整大事」

オット「あとあれだ、いちかはお熱がちだったけど、送り迎えの相談とか連携はなんか安定してきたのでは」

ツマ「そうだね、それはいいこと。あと私偉いのは、どれだけテンパっててももう絶対16時過ぎには退勤して家にはPC持ち帰らない!って決めて運用してるの」

オット「育休明けのメリハリあるワークスタイルすごい」

ツマ「でもそうやって復帰後がんばって、ある日うつになるとか、育休明けママあるあるだからねw今のプロジェクトの状況考えると、わたしはたぶん12月がアットリスク月間w」

オット「12月って今月じゃん!」

ツマ「そうだよwだから前から予告してたじゃん」

オット「わかった。そうなったら『ああもう、うつだ!』って言ってw」

ツマ「まぁ言うけど、自分で『うつだ!』って自覚して言う頃にはけっこう深刻になってることが多いから、その前にまわりが気づくことが有効なのだよ。君は経験者だからわかるだろう」

オット「確かにww」

ツマ「そんな感じで12月もサバイブ月間なわけよ。まぁここ乗り切れば年末年始で一息つけるね。つぎ、Problemはなんかある?」

オット「11月はやっぱりあれでしょ、いちか起点に一家全員胃腸炎事件でしょ」

ツマ「全員順番に倒れていったからねwあれは印象強いけど、11月後半の4,5日のことだから」

オット「そうだけど、吐くほどじゃなくても、お熱や下痢で途中呼び出しーって日の回数は多かったと思う。いちか、全体的にずっと体調は悪め」

ツマ「そうだねぇ。まぁこの季節の幼児はそんなもんよ。園でもおやすみ続出してたし。それよりも問題は…なんかずっと、寝室が臭いw」

オット「それなんなんだろ原因。うんちおむつが捨てられずベッドの下に眠ってるとか…」

ツマ「いや私もそう思って何度か見たり掃除したりしたのよ。でもおむつはなかった。ほんとに原因不明。なぞのすっぱい匂いが慢性的に漂ってる…」

オット「それ確かにProblemだけど、原因わかんないから対策のとりようがないねwお手上げ」

ツマ「そう、お手上げ。オーマイガーですよ。あとは、相変わらず大学院生タスクが終わらないけど…これはもう、12月も無理だ。諦め!」

オット「お、おう…あとはなんかさっき言ってたあの…」

ツマ「いちかにお風呂で乳首をアンプみたいにひねられる問題?」

オット「そう、それw何をチューニングしてるんだろうw」

ツマ「わかんないけど…ちょっと公序良俗的にあれなので、イラストには描かないことにするw」

オット「まぁそんなとこですかね。今回のProblem、全部打つ手無しだね。何をTryしよう…」

ツマ「その辺はお手上げとして、あれよ、年末のゴミ出し忘れないで!家が臭くなるからw」

オット「それは重要ミッション。がんばる。あとはいちかの1歳バースデーを元気に祝うってことで」

「考えるな、感じろ!(Don’t think, feel!)」とは故ブルース・リーの言葉であるが、僕を含めた「ものを書く人」たちは、基本的に「考える」ことから逃れることのできない、やっかいな呪いを受けて生きている。

人間は言葉を通して考えるし、言葉なしでは考えることはできない。

「書く」という行為は、基本的に言葉を介して行われるもので、人間が発明した「言葉」は、それを通して僕たちが考え、物事に意味を付与する道具として機能している。

「考える」以前の言葉にならない、概念形成以前の「印象」ーたとえば、生まれたばかりのひな鳥がはじめて見た自分より大きな生き物と直面した瞬間とか、閉ざされた施設で生まれ育った青年がはじめて外界に出て海を目の当たりにした瞬間とか、小さな子どもが生まれてはじめてカミナリ様の音と光に直面したときとか…そういう原初の「印象」に対して、教育を通して与えられた概念や名前が覆いかぶさる。そして僕たちは物事を「理解」する。理解した、ことになっている。

ものを書く人は、それが平板な理解で終わらぬよう、あるいはその瞬間の印象をなるべくそのまま表現できるよう、言葉をつくして、さまざまな形容・修飾を駆使して、時の流れを巻き戻そうとするけれど、根本的に言語表現は、一歩遅い、のだよな。

(その分、保存ができて、射程距離が長く、また共有できることが、「書かれた言葉・文章」だからこその価値でもある、のだけれど)

書くことって、遠回りだなぁ。

ものを書く人のはしくれである僕は、時折そんなことを考える(ほらまた考えてる)。

*

「きっと意味なんかない。でもそれが本人にとって気持ちがいいから続けているという行為がある」

今日訪問した、鹿児島の「しょうぶ学園」でそんなことを話していた。

学園内にある工房には、何年もずーっと、ひたすら板を叩いて傷をつけている人がいたり、ひたすらに布を割いて糸をほじくり出している人がいたり…そういう人たちがごくごく自然に、何の不思議もなく、暮らして、行為している。

(それですら、集中力があるとか、根気があるとか、創造力があるとか、他の人にはない才能があるとか、外部から来た人が、ついつい手垢にまみれた表現で”意味付け”したりしてしまうことがある)

(ちなみにしょうぶ学園では、一人ひとりの利用者さんに、とにかくまず自由に、好きにやってもらう。その上で、それが結果的にアート作品になったり、少し手を加えたり枠組を添えてクラフト作品になったりすることはあるけれど、それを最初から”目的”としない。好きにやれる環境やアフォーダンスは用意する、という一般的な産業行程とはスタートとゴールを逆転させた、それゆえにプリミティブな表現が展開されている)

そういえば、僕には生後11ヶ月のムスメがいるのだけど、赤ん坊というのは本当に”意味”のない行為を反復することがある。しかもそのブームがショートスパンで入れ替わる。ごはんを一口食べるたびに、パチパチパチパチ(拍手)→バンザーイしてた時期もあれば、一口食べるたびに「違う違うそうじゃない」って感じで首をブンブン振って笑っていた時期もある。最近は、一口食べるたびに「ベッ」って舌を出して食べたものを見せてくる。きっとこれに意味なんかなくて、たまたま生み出した新しい動作が楽しかったり気持ちよかったりするからやっているんだろう。

そういえば、同じルーチンを繰り返す「常同行動」というものが、ASD(自閉症スペクトラム)のある人によく見られる特徴として現場では語られるのだけど、これもほんとは、大して意味なんてないんじゃないか。支援者の側が「彼は○○がお気に入りでこういうところに”こだわり”があって…」と解釈することがしばしばあるんだけど、周囲から”こだわり”に見える行為も、実はただそれが気持ちいいから繰り返している、だけなんじゃないかと思うことがある。

実は世の中には、言葉にして考えたり解釈したりするほどの”意味”を持たない行為や出来事というものが、たくさんあるのではなかろうか。

そして、周りの人たちが、僕たちもの書く人たちが、一生懸命に言葉を尽くしたり、文章を書いたりして、余計に事態をややこしくしていることだって、けっこうあるのかもしれない。

*

とはいえ、言葉を発明してしまった私たちは、言葉を通して概念をつくり、概念のフィルターにかけて世の中を意味づけて生きてしまっているわけなので、もうちょっとそれ自体はどうしようもないというか、今更捨てようにも捨てきれない、人間としての宿命だなぁ、しょうがないなぁ、と思う。諦め。

問題は、”意味”が身の丈を離れて過剰になったときだ。

そうすると、「書いてるのにやたらと苦しい」ということが起こる。

「なんかわからんけど書いてみた」

「書いて言葉にせずにはいられなかった」

「たった一人、〇〇さんのために書きたかった」

「届くかどうかはわからないけど、書き残しておきたかった」

はじまりは、そういう感覚だったかもしれないよね。僕たちが書き始めたとき。

だけど、一度書いて世に出す、publishすると、その時点で、「書かれた文章」は私だけのものではなくなるから、良くも悪くも、自分が想定していた以上の意味が、後からたくさんくっついてくる。

書いていた自分も意識していなかった面白さや魅力を、読み手が教えてくれるとき。

自分が想定していなかったような人の手に記事が渡って、思わぬ感想を送ってくれたとき。

自分のために書いて、それで終わりしようと思っていたら、「続きが読みたい」という声をもらったとき、

嬉しいな。もっと書こう、書きたいな、書いてみよう。

そういう嬉しい「誤配」に背中を押された経験は、ものを書く人の多くは共有しているのではないだろうか。

かと思えば、続けるうちに”先”が見えてきて、「書かなきゃいけない」理由がセットされて、それに引っ張られるということもある。

「フォロワーを増やさないと読んでもらえないから」

「メディアを持続させるためにはPVと広告収益が必要だから」

「他の人より早くポジション取っておいたほうが有利だから」

野心的な目的・目標をセットすることが推進力を生むこともあるだろう。

だけれど、そういう、今現在の身の丈からあまりにも遠い目的ばかりを、何のために書くのかという意味ばかりを「考えて」書くことが、書くという日常の内実を覆い尽くしてしまうと、非常に苦しい。

「書く」という行為は、考えること、意味づけることから逃れられないゆえに、もの書く人たちは、その危うさとうまくお付き合いしていかなければならないんだろう。

*

ごくたまに、そういう言葉の危うさと、うまく踊りながら書くことができたなということがある。

身の丈にあった文章というか、まぁ簡単にいうと、正直であるってことなんだろうな。

書かれた言葉なので当然”意味”はあるんだけど、まぁどう受け取られても、それはそれでいいかなという気持ちで手放せる。

案外そういう肩の力の抜けた文章のほうが遠くまで届いたりして、これもまたもの書く人としては困ったものなんだけど、そういうときは、嬉しいよね。てへへ。

今年は個人的には大変な一年だったのだけど、そういう文章をひとつ、ヒョローっと、放流することができました。

「書かない」で書く、ということができるようになれたらなぁ、なんて思いながら、今日も書いてます。